SEO vs. GEO – Wie sich die Online-Suche durch KI verändert

Unser Blick auf die aktuelle Diskussion

In diesem Artikel werfen wir einen fundierten Blick hinter die Kulissen moderner KI-Suchsysteme: Wie funktionieren sie wirklich? Warum bleiben klassische Suchmaschinen weiterhin eine wichtige Basis? Und welche Herausforderungen bringt die KI-Suche in Bezug auf Energieverbrauch, Monetarisierung und Skalierbarkeit mit sich? Wir zeigen außerdem, warum SEO unverzichtbar bleibt, welche Veränderungen auf Unternehmen zukommen und was jetzt konkret zu tun ist, um in der veränderten Suchwelt sichtbar zu bleiben.

Inhaltsübersicht

Wer sich aktuell mit dem Thema Website-Optimierung, Reichweitengenerierung oder auch ganz konkret Suchmaschinenoptimierung (SEO bzw. Search Engine Optimization) befasst, kommt nicht an der Diskussion vorbei, die aktuell in diversen sozialen Kanälen (bspw. LinkedIn, Facebook, Instagram, …) geführt wird und die auch in den weiteren Medien ein durchaus starkes Echo findet. Diese Diskussion dreht sich um SEO vs. KI-Suche. Generative KIs werden von Nutzern zunehmend als Suchmaschinenersatz oder -ergänzung eingesetzt, Google selbst ergänzt die Ergebnisse seiner Suchmaschine um sog. AI Overviews. Nutzer, die Fragen stellen, erhalten daher nun oft die passenden Antworten direkt von Google, ein Klick auf die Website eines Unternehmens entfällt dadurch immer häufiger. Und so stellt sich nun vielen die Frage, wie wichtig Google in Zukunft noch sein wird, ob KI-Anbieter Google gar vollständig ersetzen werden und ob es noch Sinn macht, sich weiterhin um die Optimierung von Websites für Suchmaschinen (SEO) zu kümmern. Gepriesen wird von einigen (nicht selten gerade erst gegründeten) „KI-Agenturen“ hingegen GEO (Generative Engine Optimization, einer von mehreren Begriffen für die Optimierung von Websites für KIs). GEO werde, wenn man der Argumentation folgen mag, SEO bald vollständig ersetzen.

Natürlich werden auch wir von unseren Kunden häufiger nach der Bedeutung gefragt, die GEO oder SEO künftig haben werden, wenn es darum geht, mit seiner Zielgruppe zuverlässig in Kontakt zu kommen. Wir nehmen das heute mal zum Anlass, unseren Standpunkt dazu darzulegen und werfen einen kritischen Blick auf die gesamte Thematik.

KI-Suchsysteme erscheinen vielen auf den ersten Blick wie Magie: Eine einzige, intelligente Antwort auf eine komplexe Frage – präzise und kompakt formuliert. Was viele jedoch nicht wissen: Diese scheinbar neuen Sucherlebnisse basieren überwiegend auf Altbekanntem. Denn eine wichtige Grundlage von KI-Antworten sind Informationen aus einem aktuellen Suchindex – allen voran aus Google und Bing.

Ohne einen umfassenden Index gäbe es für KI-Systeme keine valide Basis, um fundierte Antworten zu liefern. Während Suchmaschinen Millionen Websites indexieren, auswerten und nach Rankingfaktoren gewichten, „leihen“ sich KI-Systeme Inhalte aus diesen Beständen. KI ist daher keine vollständige Alternative zur Suche, sondern häufig eher ein intelligenteres Aufbereiten bereits bestehender Inhalte. Für Website-Betreiber bedeutet das: Möchten Sie zuverlässig in KI-Antworten auftauchen, müssen Sie zunächst in den klassischen Suchindizes sichtbar werden bzw. bleiben. Und genau hier kommt SEO ins Spiel. Denn nur wer gut strukturierte, relevante Inhalte bereitstellt, hat überhaupt eine Chance, in den KI-Ergebnissen berücksichtigt zu werden.

KI-Suchen präsentieren neue Ergebnisse aus alten Quellen

Als etablierte Online-Marketing-Agentur, die im Bereich Search bereits seit über 12 Jahren erfolgreich tätig ist, haben wir bereits zahlreiche Entwicklungen, Neuerungen und Innovationen im Bereich der Such-Systeme erlebt. Seit einigen Monaten werden wir von Kunden dementsprechend auch zu den aktuellen Entwicklungen in Bezug auf KI-Suche gefragt. Für viele Nutzer wirken diese wie ein eigenes, in sich geschlossenes Wissensuniversum oder eine unabhängige Alternative zu den bekannten Suchportalen Google und Bing. Doch das täuscht.

Tatsächlich greifen nahezu alle KI-Tools wie ChatGPT, Perplexity oder Copilot im Hintergrund auf die Datenbasis klassischer Suchmaschinen zurück. Es sind weiterhin die bekannten Suchmaschinen, die Inhalte erstmalig erfassen, strukturieren und über den Index auffindbar machen. Die KIs machen sich das zu Nutze, sie verdichten und gewichten verfügbare Informationen und antizipieren auch schon mal die nächste Anschlussfrage. Sie präsentieren diese Informationen auf eine intelligente Art und Weise, die für uns einen greifbaren Mehrwert bietet.

Doch die beschriebene Abhängigkeit zu den Suchmaschinen macht deutlich, dass das Rückgrat der heutigen KI-Suchen nicht aus einer „eigenen Intelligenz“ wächst, sondern aus einer massiven Infrastruktur, die von den klassischen Suchmaschinen (allen voran Google) aufgebaut wurde – mit Milliarden gecrawlten und indexierten Seiten.

Relevanz der Index-Technologie von Suchmaschinen

Die Indexe großer Suchmaschinen sind über Jahrzehnte gewachsen. Sie sind das Ergebnis unzähliger Crawling- und Ranking-Prozesse, die jeden Tag präziser und umfangreicher werden. KI-Suchsysteme besitzen selbst (noch) keine vergleichbare und ähnlich umfassende Infrastruktur. Viele generative Tools bauen lediglich Mini-Indexe auf – lückenhaft, thematisch begrenzt und selten tagesaktuell. Ohne Zugriff auf umfassend strukturierte Suchindizes wären KI-Suchen schlicht nicht in der Lage, qualitativ hochwertige und aktuelle Antworten zu generieren. Das gilt insbesondere für aktuelle Informationen, für Nischen-Themen und für tiefere fachliche Recherchen.

Daher lässt sich aus unserer Perspektive eine wichtige Erkenntnis jetzt bereits formulieren: SEO bleibt grundlegend wichtig – nicht nur für die klassische Google-Suche, sondern auch für die Auffindbarkeit von Informationen in KI-Antworten.

Datengrundlage: Suchmaschinen als Basis für KI-Suchen

Was Nutzer als „smarte Antwort“ von einer KI erhalten, ist meist das Ergebnis gebündelter, klassischer Suchanfragen, die von Sprachmodellen wie Gemini, GPT-4 oder Perplexity verarbeitet und verdichtet werden. Während einige KI-Tools auf archivierte Webdaten oder Snapshot-Daten zurückgreifen, nutzen andere aktuelle Suchmaschinenindizes wie den von Bing – aber immer selektiv und mit begrenztem Zugriff. Der Google-Index bleibt dabei unerreicht: Er umfasst viele Milliarden Seiten, wird kontinuierlich aktualisiert und erweitert, was Tiefe, Breite und Aktualität gewährleistet. Im Vergleich dazu sind die Datenquellen vieler KI-Suchen deutlich schmaler und weniger aktuell, sodass generative Antworten ohne diese umfassenden Indizes zwangsläufig oberflächlich oder unvollständig bleiben – insbesondere bei dynamischen Themen. Um zu verstehen, wie wichtig Suchmaschinen auch im Zeitalter der KI bleiben, lohnt sich ein Blick hinter die Kulissen:

ChatGPT (ohne Web-Zugriff) arbeitet rein auf Basis des Trainingsdatensatzes – meist mit einem Cut–off von mehreren Monaten. Das bedeutet: keine aktuellen Webdaten, keine Live-Recherche.

ChatGPT (mit aktiviertem Browsing via GPT-4) nutzt Bing als Standard-Suchmaschine. Die Antworten sind das Ergebnis von Web-Recherchen, die vom Modell strukturiert und zusammengefasst werden.

Copilot kombiniert Microsofts eigenen Bing-Index mit GPT-4 und greift so auf tagesaktuelle Inhalte und ein über Jahre gewachsenes Suchökosystem zurück.

Perplexity AI bezieht Informationen parallel aus verschiedenen Webquellen wie Bing, Wikipedia oder Reddit und zeigt die Referenzen transparent an. Ein direkter Zugriff auf den Google-Index ist nicht belegt.

Google Gemini (früher Bard) greift auf den hauseigenen, weltweit führenden Suchindex zu. Für Aktualität und Breite der Informationen ist das ein immenser Vorteil.

Was heißt das für die Praxis?

Wenn Sie als Marke oder Unternehmen nicht im Index dieser Suchsysteme auftauchen, werden Sie auch von KI-Suchen kaum gefunden werden können. Sichtbarkeit in KI-Antworten beginnt also weiterhin mit Sichtbarkeit in klassischen Suchmaschinen. Hinzu kommen jedoch neue Aspekte, über die Sie sich im Klaren sein sollten, wie u.a. zusätzliche Kosten oder ein höherer Energieverbrauch, damit Inhalte überhaupt in KI-Antworten integriert werden.

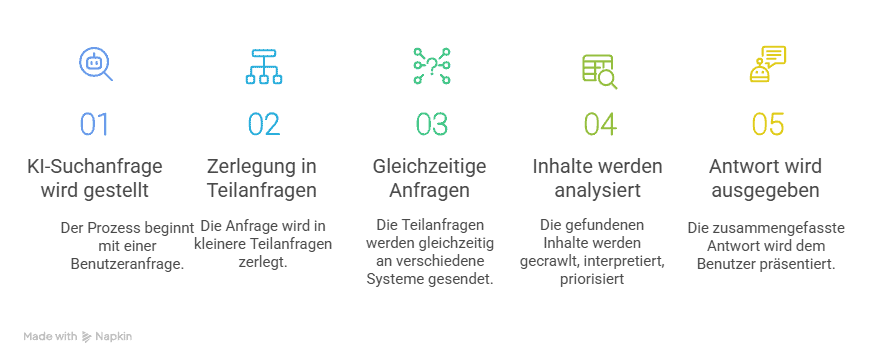

Wie KI-Suchen arbeiten – in Kurzform

- Eine Anfrage wird an die KI gestellt.

- Eine einzige Suchanfrage wird oft in mehrere Teilanfragen aufgeteilt.

- Diese Anfragen laufen gleichzeitig bei verschiedenen Quellen (z. B. Google, Bing, Wikipedia).

- Die gefundenen Inhalte werden gecrawlt, interpretiert, priorisiert.

- Die Antwort wird als ein zusammenhängender Text ausgegeben.

Das alles passiert in wenigen Sekunden – aber unter enormen Kosten für technische Voraussetzungen und ökologische Folgen.

Ohne Sichtbarkeit im Suchindex landet Ihre Website nicht in der Antwortbox. Wir helfen Ihnen, genau dort präsent zu sein, wo Nutzer heute und künftig Antworten erwarten.

KI-Suchen verbrauchen deutlich mehr Energie als Google

Warum KI-Antworten so teuer sind – technisch und ökologisch

Die klassische Websuche ist ein eingespieltes System. Nutzer geben eine Anfrage ein, und Suchmaschinen wie Google liefern in Millisekunden passende Ergebnisse – basierend auf vorberechneten, hochoptimierten Indizes. Diese Infrastruktur ist über Jahrzehnte hinweg perfektioniert worden und extrem effizient.

Ganz anders bei KI-Suchsystemen: Hier genügt es nicht, einfach Inhalte zu indexieren und sortiert auszuliefern. Vielmehr muss ein Sprachmodell wie GPT-4, Claude oder Gemini die Anfrage interpretieren, Quellen finden, Inhalte verdichten und auf Wunsch auch Zusammenhänge oder Folgefragen antizipieren. Dieser Vorgang ist rechenintensiv und datenlastig und damit teuer.

Warum KI-Suchen so viel mehr Energie verbrauchen

Im Gegensatz zur klassischen Websuche, bei der einzelne Suchanfragen in genau einer Suchoperation resultiert, lösen KI-Suchen gleich mehrere Prozesse parallel aus. Das ist nicht nur technologisch anspruchsvoll, sondern auch äußerst rechenintensiv. Zudem arbeiten große Sprachmodelle auf hochspezialisierter Hardware wie GPU-Clustern, die deutlich mehr Energie benötigen als klassische Serverstrukturen. Während eine einfache Google-Suche im Millisekundenbereich verarbeitet wird, laufen KI-Antwortprozesse oft über mehrere Sekunden hinweg und beanspruchen in dieser Zeit erhebliche Serverressourcen.

Besonders die Größe der zugrunde liegenden Modelle – mit Milliarden Parametern – und die Komplexität der Berechnungen führen zu einem deutlich höheren Stromverbrauch. Auch die notwendige Infrastruktur verursacht zusätzlichen Ressourcenverbrauch. Die Folge: Eine einzelne KI-Antwort kann im Durchschnitt bis zu zehnmal mehr Energie verbrauchen als eine klassische Suchanfrage bei Google, so eine Analyse von Bestbrokers.

Nachhaltigkeit darf kein Kollateralschaden der KI werden

Neben dem Stromverbrauch gibt es weitere ökologische Faktoren, die zunehmend ins Blickfeld rücken:

- Für das Kühlen von Serverparks werden pro Anfrage teilweise mehrere Liter Wasser verbraucht.

- KI-getriebene Infrastruktur erfordert Neubauten – mit CO₂-intensiver Herstellung und dauerhaftem Betrieb.

- Auch wenn Anbieter „grünen Strom“ bewerben – der tatsächliche Energieverbrauch ist massiv und verlagert das Problem häufig nur geografisch.

- Die Effizienzprobleme machen KI-Suchen teuer für Betreiber und Endnutzer.

Wer heute auf KI-Suche setzt, muss auch eine wichtige Frage beantworten: Wie viel Energie ist eine einzige Antwort wert? Ein bemerkenswertes Signal kam kürzlich von Google selbst: Der Konzern plant laut Medienberichten die Entwicklung eigener Kernkraftwerke, um den steigenden Energiebedarf seiner KI- und Cloud-Systeme langfristig zu decken. Somit entstehen im Vergleich zur etablierten Websuche erhebliche ökologische und ökonomische Belastungen. Um diese auf lange Sicht stemmen zu können, fehlt es noch an etablierten Geschäftsmodellen. Auch, wenn bereits erste Ansätze existieren.

Wie funktionieren Geschäftsmodell & Monetarisierung der KI-Suchen?

KI-Suche ist (noch) ein teures Geschäftsmodell

Die meisten professionellen KI-Suchdienste basieren derzeit auf kostenpflichtigen Modellen – etwa in Form von monatlichen Abos oder dem Einsatz sogenannter Credits oder Tokens. Diese gewähren Zugriff auf erweiterte Funktionen wie längere Antwortkontexte oder Webrecherche. Was auf den ersten Blick nach einem fairen Modell aussieht, ist langfristig kaum tragfähig. Denn während klassische Suchmaschinen wie Google kostenlos nutzbar sind bzw. durch ein ausgeklügeltes, hochprofitables Werbesystem finanziert werden, ist die Zahlungsbereitschaft vieler Nutzer für KI-Funktionen begrenzt.

Hinzu kommt: Die Infrastruktur im Hintergrund ist teuer, mit steigender Rechenlast steigen auch die Anforderungen an Wirtschaftlichkeit und Skalierbarkeit – ein kritischer Punkt für die langfristige Tragfähigkeit. Die Innovationsgeschwindigkeit im KI-Bereich ist hoch, die Spitzenreiter bei den spezialisierten KI-Modellen wechseln fast monatlich. In diesem dynamischen Umfeld fällt es schwer, Nutzer dauerhaft an ein einziges kostenpflichtiges System zu binden.

Warum Monetarisierung bei Google (noch) unschlagbar ist

Google verfügt über das mit Abstand leistungsfähigste Textanzeigen-System der Welt. Mit Google Ads hat das Unternehmen ein Multi-Milliarden-Geschäft etabliert, das skalierbar, präzise steuerbar und hochgradig effizient ist. Kein anderer Anbieter hat eine vergleichbare Infrastruktur oder Reichweite, um Werbung in einem ähnlichen Umfang gewinnbringend auszuspielen. Google kann, besser als jeder andere Player, einzelne Keywords vermarkten und zuverlässig monetarisieren. Es liegt daher nahe, dass sich auch KI-Suchanbieter mittelfristig in Richtung werbefinanzierter Modelle entwickeln (native Ads, gesponserte Antworten oder neue Formate wie Pay-per-Answer).

Ein spannender Ansatz kommt aktuell vom Cloud-Infrastruktur-Anbieter Cloudflare: Mit „Pay per Crawl“ stellt das Unternehmen ein Modell vor, bei dem Website-Betreiber KI-Crawlern den Zugriff auf ihre Inhalte nur gegen Bezahlung erlauben können . Wie Cloudflare erklärt, wird der Zugriff technisch über den HTTP-Statuscode 402 („Payment Required“) geregelt. Das System ermöglicht eine standardisierte Bezahloption für Crawler, ohne individuelle Verträge. Für Content-Anbieter ist dies ein möglicher Weg, an der Verwertung ihrer Inhalte durch KI-Modelle beteiligt zu werden – ein wichtiges Signal in Richtung Fairness und Transparenz. Aber auch ein Hinweis dazu, dass ein finales Geschäftsmodell für KI-Suchen noch eine ganze Weile auf sich warten lassen könnte.

Die technischen, ökologischen und wirtschaftlichen Aspekte der KI-Suche sind komplex – aber beherrschbar. Wir zeigen Ihnen, wie Sie Ihre digitale Strategie nachhaltig und zukunftssicher ausrichten.

SEO als Gatekeeper für KI

Kein umfassender eigener KI-Index in Sicht

Auch wenn KI-Suchsysteme heute beeindruckende Ergebnisse liefern – sie stehen auf den Schultern klassischer Suchmaschinen. Denn der Aufbau eines vollständig eigenen Indexes, der mit der Tiefe, Aktualität und Breite von Google konkurrieren kann, ist aktuell kaum in Sicht. Die Investitionen dafür wären enorm, die Skalierung auf globalem Niveau technisch wie finanziell ein gigantischer Kraftakt. Der ökologische Schaden wäre enorm! Selbst dann: Es wäre fraglich, ob ein solcher Index aus dem Stand qualitativ überhaupt mit Google mithalten könnte, da hinter dem Index auch ein feinjustiertes, hoch entwickeltes Regelwerk für Rankings, Spam-Bekämpfung und Vermarktung von Anzeigen steht.

Daher nutzen viele KI-Suchsysteme im Hintergrund weiterhin etablierte Suchdienste

(siehe oben) Selbst dort, wo es auf den ersten Blick nicht ersichtlich ist, spielt Google also weiterhin eine zentrale Rolle im Datenfluss.

Wir sind daher davon überzeugt, dass es ohne Suchmaschinen und deren Indizes in der nahen Zukunft keine verlässlichen KI-Antworten geben wird.

Neue Vermarktung – bekannte Infrastruktur

Ein weiterer Aspekt ist die Vermarktung. Selbst wenn KI-Suchsysteme künftig Anzeigenformate integrieren, wird es Jahre dauern, ein vergleichbar leistungsfähiges System wie Google Ads auf- bzw. nachzubauen. Die Herausforderungen dabei sind ebenfalls gewaltig: Zielgruppengenauigkeit, Skalierung, Vertrauenswürdigkeit, Markenintegration, Performance-Tracking, optimierte Prozesse für die Buchung – das alles braucht nicht nur Technologie, sondern auch ein weltweites Netz an Werbetreibenden und Partnern. Google hat das über zwei Jahrzehnte aufgebaut und immer weiter perfektioniert. Für neue Player ist diese Einstiegshürde also sehr hoch.

Daher ist es nicht ganz unwahrscheinlich, dass Google sein Werbesystem selbst auf KI-Umgebungen ausweitet – sei es über eigene KI-Produkte wie Gemini oder durch Integration von Anzeigen in KI-Antwortboxen bei Wettbewerbern. Der Konzern hat bereits mehrfach betont, dass er auch in der KI-Ära auf Werbung als Geschäftsmodell setzt. Die Struktur dafür ist längst vorhanden und auch die Nutzerzahlen sprechen dafür. Es könnte also nur eine Frage der Zeit sein, bis wir in KI-Suchen altbekannte Textanzeigen von Google finden werden.

KI verändert die Ergebnisdarstellung und reduziert Klicks

Die Einführung generativer Antwortboxen durch KI verändert nicht nur die Oberfläche von Suchmaschinen – sie verändert auch das Nutzerverhalten. Informationen werden zunehmend direkt in der Suche präsentiert. Nutzer erhalten sofort eine konsolidierte Antwort, ohne eine Website aufrufen zu müssen. Das reduziert den klassischen Klick auf ein Suchergebnis erheblich – mit klaren Folgen für Unternehmen und Marken. Viele dieser Klickverluste betreffen nicht nur transaktionale Keywords, sondern vor allem auch Brand- und Informationssuchen. Genau dort, wo potenzielle Kunden das erste Mal mit einer Marke in Kontakt kommen, entfällt der Besuch auf der Website. Ein direkter Sichtbarkeitsverlust und oft ein verpasster Einstieg in die Customer Journey. Im nächsten Schritt wird Google den AI Mode (in USA bereits live) einführen – eine Alternative zur klassischen Suche, der Nutzer kann dann situativ zwischen den beiden Umgebungen wechseln. Der AI Mode funktioniert dann so, wie wir es von ChatGPT bereits kennen.

Die Art, wie Inhalte in KI-Suchen genutzt werden, wird sich auch rechtlich verändern – und damit das Geschäftsmodell der Anbieter beeinflussen. KI verändert nicht nur, wie wir suchen – sondern auch, was am Ende sichtbar ist. Sichtbarkeit ohne Klicks wird zur neuen Herausforderung im Online-Marketing. Unternehmen müssen lernen, Inhalte so aufzubereiten, dass sie in generativen Antwortformaten bestehen – möglichst ohne dabei ihre Kontrolle, Rechte und den Traffic aufzugeben.

Zahlen & Fakten zur Nutzung von KI-Suchen

KI-Suchen verändern das Nutzerverhalten – und damit Ihre Reichweite. Lassen Sie uns gemeinsam Ihre Inhalte so aufstellen, dass sie auch in generativen Suchergebnissen gefunden und genutzt werden.

So wird das Nutzerverhalten bezüglich KI von Claneo ausgewertet:

- Nutzung von klassischen Suchmaschinen sinkt in 2025 ggü. 2024 um etwa 4 %

- Nutzung von KI-Chatbots steigt um etwa 15 %

- Vertrauen ggü. KI-Plattformen wächst im Vergleich zum letzten Jahr um über 20 %

- 67 % geben an, für die Informationssuche klassische Suchmaschinen zu nutzen, 21 % nutzen KI-Tools

Weitere Quellen geben an:

- Stromverbrauch in KI-Rechenzentren steigt bis 2027 um 50 % nach der Prognose von Statista

- 74 % der Deutschen nutzen gemäß Bitkom generative KI im privaten Umfeld

- Die drei größten Herausforderungen im Umgang mit KI sehen die Deutschen laut Bitkom wie folgt:

- Umgang mit Daten (66 %)

- Weniger Kontakt zu Menschen (64 %)

- Unklarheit über Verantwortung von Fehlern (57 %)

Die aktuelle Nutzung von KI verteilt sich laut Claneo auf folgende Schwerpunkte:

Komplexe Anfragen:

- Texterstellung 29 %

- Recherche & Lernen 26 %

- Brainstorming 24 %

- Übersetzung 20 %

- Analyse/Ausarbeitung von Daten 13 %

Klassische Anfragen:

- Informationen finden 21 %

- Trend-/ Ideenfindung 11 %

- Unterhaltung 11 %

- Produktsuche 10 %

- Aktuelle Infos & Nachrichten 10 %

Weiterhin bemerkenswert:

- Eine umfassende Analyse von 300.000 Keywords durch ahrefs zeigte 2025:

Die Einführung von KI-Übersichten in den Suchergebnissen senkt die durchschnittliche Klickrate (CTR) für hochrangige Seiten um 34,5 % im Vergleich zu ähnlichen Keywords ohne KI-Übersichten. - Grundsätzlich decken AI Overviews derzeit allerdings noch keine Themen ab, die im klassischen Suchmodell mittels Anzeigen besonders gut monetarisiert werden können (bspw. reine Produktsuchen und -recherchen).

Ohne SEO ist erfolgreiches GEO nicht denkbar

Eine aktuelle Studie von ahrefs belegt, dass Unternehmen, die in AI Overviews stattfinden, zu 76 % zum jeweiligen Thema organisch in den Top 10 bei Google ranken! Etwa 10 % finden immerhin in den Top 100 statt, doch nur etwa 14 % schaffen es in die AI Overviews, ohne dass sie zuvor Rankings bei Google eingenommen haben. Wollen Sie in den neuen KI-gestützten Suchsystemen gefunden werden – ob Chatbot oder AI Overview – brauchen Sie also weiterhin eine starke organische Sichtbarkeit. Basis jeder generativen Suchausgabe ist meist klassisches SEO – egal, wie futuristisch das Interface oder die Ergebnisausgabe auch erscheinen mag.

Das Akronym „GEO“ (Generative Engine Optimization) taucht aktuell in vielen Fachartikeln auf. Gemeint ist die Optimierung von Inhalten speziell für die generative KI-Suchen. Der Begriff ist neu, doch das Fundament ist SEOs bestens vertraut. Ohne durchdachte Inhaltestrukturen, gute Auszeichnung und thematische Relevanz sowie klare Antworten auf wichtige und häufig gestellte Fragestellungen kann eine Website weder bei Google ranken, noch zuverlässig in KI-Antworten auftauchen.

In unserer täglichen Arbeit zeigt sich: Erfolgreiche GEO beginnt mit der konsequenten Umsetzung bewährter SEO-Prinzipien:

- Nachfrageorientierte, logisch strukturierte Websites

- Inhalte, die echte Fragen beantworten

- Trennscharf aufbereitete Themen

- Klarer Fokus auf Nutzerintentionen

- Saubere technische Grundlagen

Statt SEO also vollständig abzuschreiben, sollten Unternehmen ihre Maßnahmen weiterentwickeln und ergänzen. Wer SEO versteht, hat bereits 80 % des Weges zu GEO zurückgelegt!

Ungewissheiten: Was wir heute über KI-Suche (noch) nicht wissen

Wir befinden uns noch am Anfang einer gerade eingeläuteten Entwicklung. Fast monatlich erscheinen neue Modelle, Funktionen oder Anbieter. Manche verschwinden wieder, andere setzen sich durch. Ein finales Geschäftsmodell für KI-Suchen wird noch eine Weile auf sich warten lassen. Der Markt ist also in Bewegung und mit ihm die Erwartungen der Nutzer und die Anforderungen an Unternehmen. Gerade deshalb ist es so wichtig, die Entwicklung aktiv zu begleiten – mit Offenheit, aber auch mit kritischer Distanz. Denn was heute als Beta-Version getestet wird, kann morgen Standard sein. Wer die Grundlagen nicht versteht, riskiert, den Anschluss zu verlieren.

Gleichzeitig bedeutet das: Noch ist Zeit, sich strategisch aufzustellen!

Wer heute lernt, wie generative Suchsysteme funktionieren, erhöht die Wahrscheinlichkeit, morgen von einer KI zitiert zu werden.

Was ist konkret zu tun, um in GEO erfolgreich zu sein?

Wer in den KI-Suchergebnissen – oder in dem, was wir zunehmend als Generative Engine Optimization (GEO) bezeichnen – sichtbar sein will, muss SEO nicht sein lassen und auch nicht ersetzen, sondern er muss SEO weiterentwickeln. GEO ist kein Ersatz, sondern ein zusätzlicher Aspekt. Die Prinzipien guter Suchmaschinenoptimierung bleiben bestehen, aber der Kontext verändert sich. Statt nur auf klassische Rankings zu setzen, geht es heute verstärkt darum, Antwortgeber statt Platzhalter zu sein. Genauer gesagt: Inhalte müssen nicht nur gefunden, sondern verstanden, zitiert und verwendet werden können.

Gute Inhalte bleiben wichtig. Aber was heißt das konkret?

- Inhalte müssen nachfrageorientiert sein – also exakt die Fragen beantworten, die Nutzer der KI-Suche stellen.

- Websites sollten klar strukturiert und maschinenlesbar sein – Stichwort: semantische Gliederung, strukturierte Daten, klare URLs. Alles bereits von SEO bekannt.

- Informationen sollten stets trennscharf aufbereitet sein – nicht ein Text für alles, sondern dedizierte Inhalte für dedizierte Themen. Auch das kennen wir von SEO.

- Gute Inhalte geben echten Mehrwert, sind aktuell, verständlich und authentisch. So sagt es Google auch schon seit längerem.

- Wo möglich, sollten konkrete Fragen vorweggenommen und präzise beantwortet werden – z. B. durch gut gepflegte FAQs, erklärende Absätze oder Definitionsboxen.

Viele dieser Maßnahmen sind nicht neu. Was sich jedoch ändert, ist die Bedeutung ihrer Umsetzung am Gesamterfolg. Während früher einzelne Schwächen noch durch andere Ranking-Signale kompensiert werden konnten, führt in der GEO-Welt nur die gezielte Abdeckung der genannten Anforderungen zur Sichtbarkeit.

Unser Fazit: SEO ist das Fundament, auf dem GEO gebaut wird

SEO ist nicht tot, ganz im Gegenteil – es ist so wichtig wie nie zuvor! Ohne Suchmaschinen funktioniert die KI-gestützte Suche nicht. Denn jede generative Antwort braucht eine valide, indexierte und gut strukturierte Datenbasis – und genau diese entsteht durch professionelle Suchmaschinenoptimierung. Gleichzeitig stehen wir an der Schwelle zu etwas Neuem: Mit GEO beginnt ein erweitertes Kapitel, in dem Suchergebnisse nicht nur gerankt, sondern auch neu aufbereitet werden. Wer in dieser neuen Welt bestehen will, braucht keine radikale Kehrtwende, sondern die Weiterentwicklung bewährter Methoden und das Verständnis um die notwendige Verknüpfung von SEO und GEO.

Unsere Empfehlung

Bleiben Sie konsequent in Ihrer SEO-Arbeit und öffnen Sie sich gleichzeitig für die Anforderungen der KI-gestützten Suche! Beobachten Sie die Entwicklungen genau, testen Sie neue Formate und hinterfragen Sie vermeintliche Innovationen kritisch – besonders dann, wenn vor allem mit Angst geworben wird.

Wir von takevalue begleiten diesen Wandel mit fundiertem Wissen, viel Erfahrung, realistischen Einschätzungen und dem Anspruch, digitale Sichtbarkeit nachhaltig zu sichern. Wenn Sie jetzt die richtigen Weichen stellen, sichern Sie sich nicht nur gute Rankings, sondern Relevanz und Themenautorität– für User, Suchmaschine und KI.

Autoren:

Michael Buschmann & Yannick Förster

Jetzt Unterstützung sichern

Super geschriebener und informativer Artikel :-). In diesen Blog werde ich mich noch richtig einlesen